在此背景下,“猝灭体”(Quenchbodies)技术凭借“混合-读取”的均质检测优势脱颖而出。但现有猝灭体技术存在基于传统抗体尺寸大、表达难等关键短板,为突破这一限制,来自澳大利亚伍伦贡大学、法国巴黎高等物理化学学院等机构的研究团队,展开了针对纳米抗体基猝灭体的优化研究,成果发表于《Communications Biology》。研究团队通过分子动力学模拟与理性设计,精准识别出纳米抗体互补决定区(CDRs)中调控荧光猝灭的关键色氨酸残基,构建了优化的纳米抗体支架;以该支架为基础,经体外定向进化筛选,开发出针对IL-6的高性能猝灭体——荧光增幅提升至1.5-2.4倍,检测限低至1-2 nM,且可在2-3周内快速开发针对不同蛋白质靶点的传感器,为临床诊断、环境监测等领域提供了通用型检测平台。

机制解析:锁定纳米抗体CDR色氨酸的核心作用

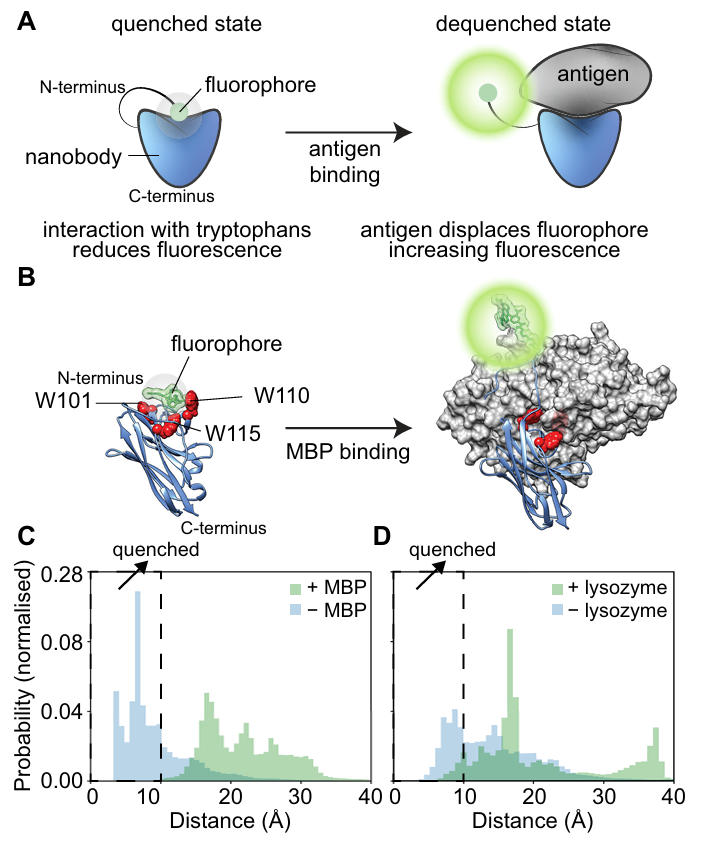

要优化猝灭体性能,首先需明确其荧光调控机制。研究团队选择两类具有高分辨率晶体结构的凸面结合型纳米抗体——麦芽糖结合蛋白(MBP)结合型(PDB ID:5M14)与溶菌酶结合型(PDB ID:1ZVH)作为研究模型,通过全原子分子动力学(MD)模拟,分析荧光团(TAMRA)与纳米抗体残基的相互作用。

模拟结果显示:在未结合抗原时,MBP结合型纳米抗体的CDR色氨酸(W101、W110、W115)与荧光团的距离≤10 Å的时间占比达 70.7±18.7%,此时荧光被高效猝灭;而结合MBP抗原后,该占比骤降至0.1±0.2%,荧光团因空间位阻脱离色氨酸作用范围,实现“去猝灭”。这一结果首次证实:纳米抗体CDR区域的色氨酸残基,是调控荧光猝灭与恢复的核心开关。

图1:淬灭体工作机制与分子模拟结果

支架优化:理性设计提升基础检测性能

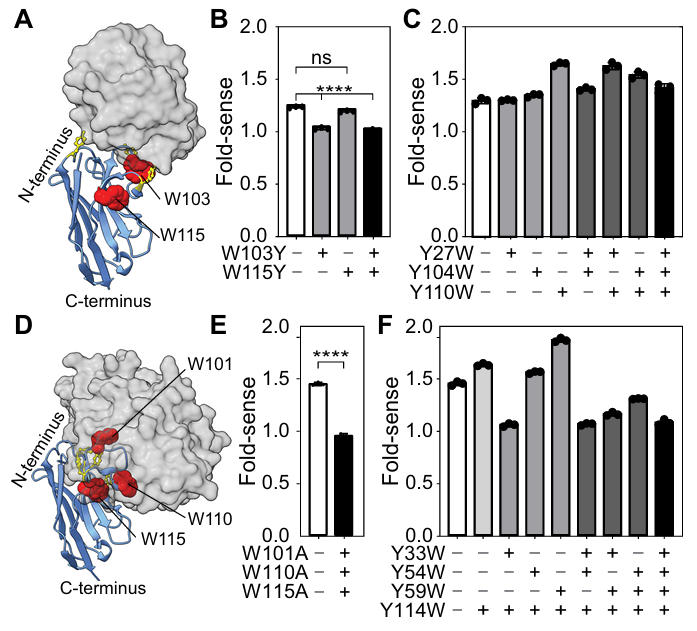

基于机制解析,研究团队通过定点突变实验验证关键色氨酸的功能,并进一步优化支架结构。针对溶菌酶结合型纳米抗体,其CDR区域含三个色氨酸(W36、W103、W115),其中W36深埋于β-折叠桶内部,无法与荧光团接触,而W103直接与溶菌酶结合、W115仅位于表面。将W103突变为酪氨酸(W103Y)后,猝灭体对溶菌酶的荧光增幅显著下降;反之,将CDR中的酪氨酸(Y110)突变为色氨酸(Y110W),荧光增幅从野生型的1.3倍提升至1.7倍。

类似地,针对MBP结合型纳米抗体,敲除CDR关键色氨酸(W101、W110、W115)后,猝灭体完全失去荧光响应;而在引入Y59W突变后,荧光增幅提升至1.9倍。最终,团队构建出通用优化支架——在CDR2(W59)与CDR3(W101、W103、W110、W115)精准引入色氨酸,形成凸面分布的“猝灭中心”,使MBP与溶菌酶靶向猝灭体的检测限分别达4 nM与1 nM,EC50(半数有效浓度)分别为14 nM与7 nM,性能较传统纳米抗体基猝灭体提升30%-50%。

图2:色氨酸突变对荧光响应的影响

定向进化:开发IL-6高性能检测工具

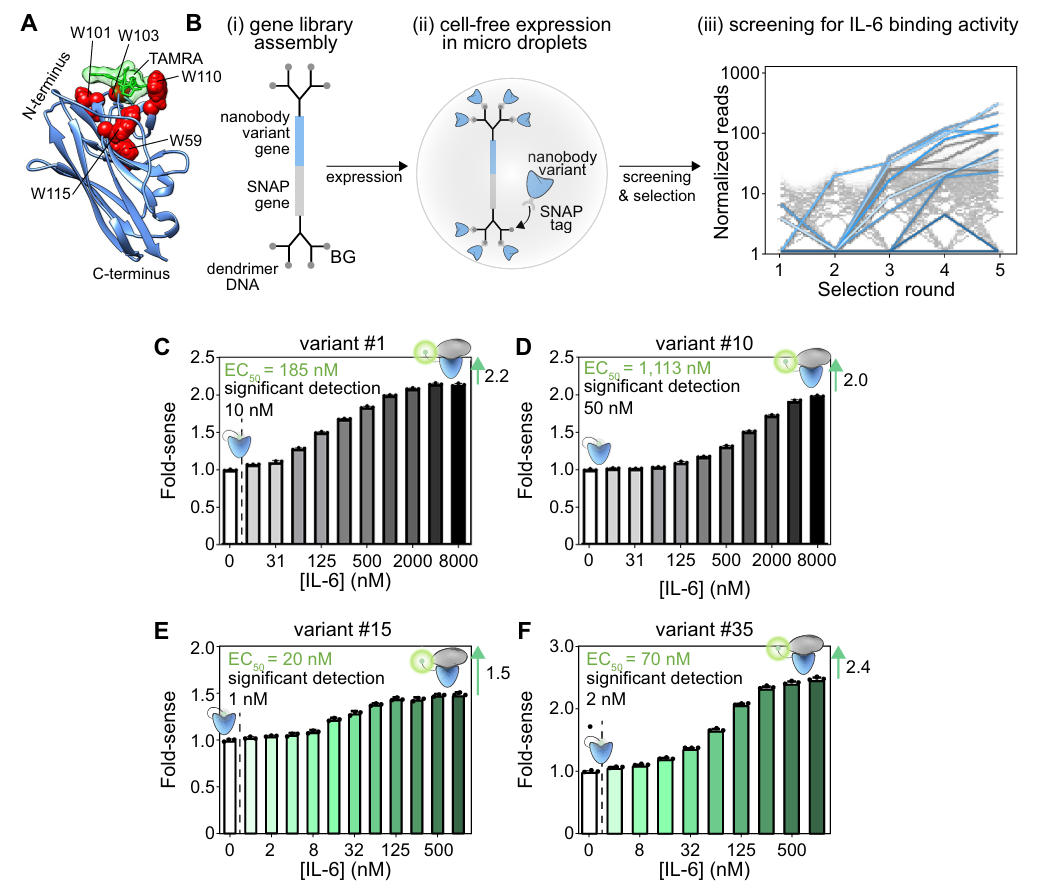

为验证支架的通用性,研究团队以人炎症细胞因子IL-6为靶点,开展体外定向进化筛选。首先,通过TRIM寡核苷酸随机化优化支架的CDR区域,构建含多样变体的基因库,并融合SNAP标签实现“表型-基因型”连锁——每个基因变体与含苄基鸟嘌呤(BG)的树枝状DNA结合,在微滴中完成无细胞表达后,SNAP标签与BG共价连接,确保筛选到的活性变体可追溯其基因序列。

经5轮磁珠筛选与NGS测序,研究团队获得12个初始阳性变体,其中最优变体#1的荧光增幅达2.2倍,EC50为185 nM。研究人员利用SNAP-display技术针对CDR1和CDR3区域进行随机突变,构建了随机化CDR区的纳米抗体库,并通过微滴封装与体外筛选,最终得到变体#15与#35。#15的检测限低至1 nM,EC50降至20 nM;#35的荧光增幅达2.4倍,检测限为2 nM,且在50%人血浆中仍能保持稳定检测性能,为临床IL-6检测提供了高效工具。

图3:定向进化流程与IL-6淬灭体性能

在整个研究中,纳米抗体并非简单的检测载体,而是决定技术突破的核心要素,其独特优势贯穿从机制解析到应用开发的全流程。基于纳米抗体小分子体积与结构简单的优势,其CDR区域可直接暴露于表面,无需通过VH-VL界面间接调控荧光团,这一特性使其能通过CDR色氨酸直接与荧光团作用,避免了传统scFv/Fab基猝灭体因界面变构效应导致的调控效率低问题。且该研究中选择纳米抗体的凸面结合模式,可在结合蛋白质抗原时形成显著空间位阻,高效推动荧光团脱离色氨酸,实现“去猝灭”的精准调控。

其次,纳米抗体具有极高的稳定性与突变耐受性,这种特性使得纳米抗体具备极高的工程化改造潜力。研究团队通过工程化改造即可显著提升其性能,无需担心结构折叠异常。同时,由于纳米抗体的基因序列短,易于通过TRIM寡核苷酸实现CDR随机化,构建大容量基因库,可在短时间内完成从支架构建到靶点筛选的全流程,效率远高于传统抗体。

该研究不仅提供了一种高性能的纳米抗体淬灭体设计策略,更展示了计算机模拟、工程化设计与定向进化相结合在现代生物传感器开发中的强大潜力。未来,随着进一步优化与产业化推进,这类淬灭体有望成为下一代免疫检测技术的核心工具,推动精准医疗、体外诊断和环境监测等领域的发展。